El huevo o la serpiente

- ALERTA!

- 21 de mayo de 2024

- 1654

Por Hernán Brienza

En su artículo, el historiador y periodista reflexiona sobre la argentinidad de ayer y hoy.

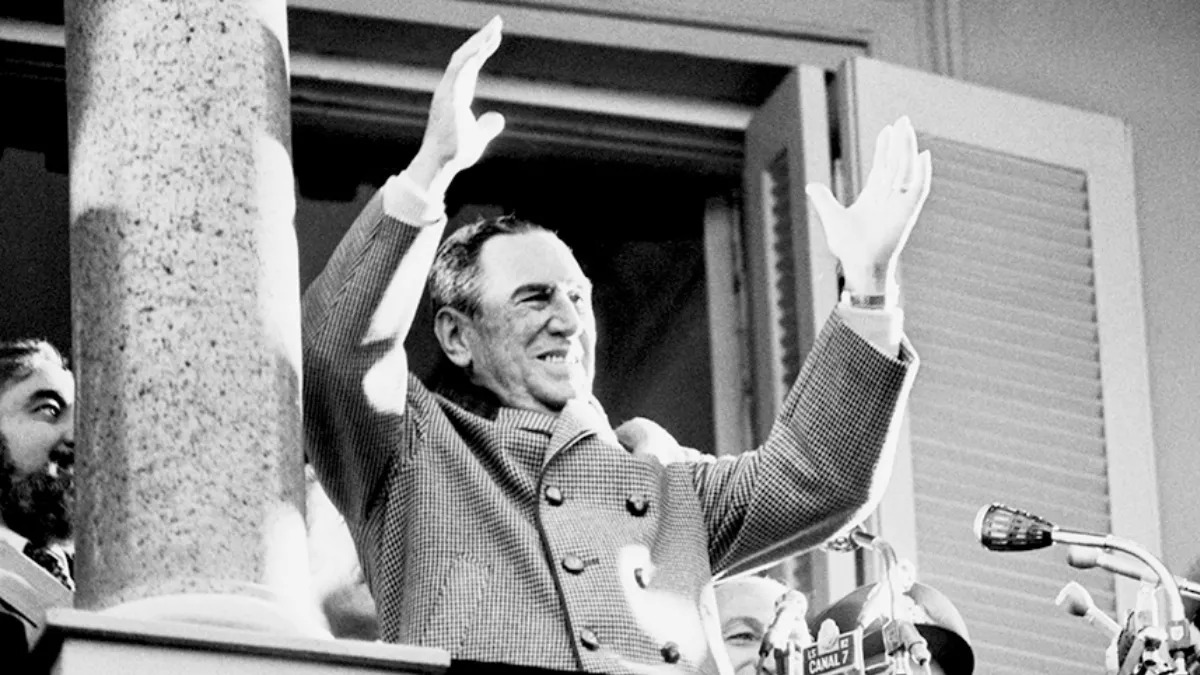

El 12 de junio de 1974, Juan Domingo Perón pronunció su último discurso en el balcón de la Casa Rosada, frente a una multitud que los escuchaba atentamente. Lo hizo detrás de un vidrio blindado por temor a un posible o supuesto atentado. Terminó esas palabras con un fraseo poético que iba a resultar su despedida: “Llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”.

La oración es trascendental por varias cualidades: por su belleza conceptual y, también, porque fueron las últimas palabras de un hombre que solía disfrutar de la conversación con las mayorías en las calles hacia eso siempre tan esquivo y pretencioso que llamamos “Historia”. Pero hay, además, una cuestión literaria en esa frase de gramática enrevesada: lo habitual en español sería decir “la música más maravillosa” pero, vaya uno a saber por qué, Perón decidió homenajear a su contrincante literario más agudo, el escritor Jorge Luis Borges utilizando un recurso anglosajón en la construcción de ese hermoso adiós. La más maravillosa música, dijo. “The most wonderful music”, parece haber dicho, haciéndole un guiño entre cómplice e irónico, al único individuo que pudo haberle disputado alguna vez los caprichos del sentido al “idioma de los argentinos” que ambos compartían.

Unas horas antes de esta cinta de Moebius literaria, Perón había pronunciado en cadena nacional unas palabras medulares para el desarrollo económico y político que atravesaba la Argentina. No me detendré en ese discurso, pero si querría resaltar un párrafo: “Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Yo vine al país para brindarle seguridad a nuestros conciudadanos y lanzar una revolución en paz y armonía y no para permitir que vivan temerosos quienes están empeñados en la gran tarea de edificar el destino común. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino, destruido por largos años de sometimiento político, económico y social”.

En su libro póstumo Humanismo, impugnación y resistencia, Horacio González realiza un alto en la lectura para desmenuzar ese término utilizado por Perón: “el hombre argentino” y pone a jugar el concepto con la tradición humanista de la que el propio general se hace cargo. Extraño giro el de Perón. Denota, obviamente, la posibilidad de la existencia de un arquetipo nacional, un “ser nacional”, por ejemplo, pero también sugiere algo más sutil, más doméstico, que incluye formas de ejercer individualmente, de manera íntima, privada, digamos, aquello que podría denominarse la argentinidad. ¿Existió algo semejante alguna vez? ¿Existe aún? ¿Quedan resquicios que un buen antropólogo podría desenterrar de lo que en nosotros habita de lo colectivo? ¿Es ese “hombre argentino” el famoso “espíritu de la tierra” del que hablaba Raúl Scalabrini Ortiz en su libro El hombre que está solo y espera?

La pregunta no es banal. Podríamos trasladarla al presente sin ruborizarnos: ¿Existe un “hombre argentino” en pleno año 2024? ¿Deberíamos decir el hombre y la mujer argentinos? ¿Se puede desentramar de manera dialéctica la relación identitaria entre el colectivo y el individuo de lo que llamamos “argentinidad”? ¿Podría nuestro antropólogo descubrir las tradiciones, las palabras, las formas musicales, la escritura, una poética, una voz popular, formas en el vestir, en las líneas de pensamiento, en el sentido común que estén atravesadas por ese vínculo? ¿o el concepto de “hombre argentino” ya fue puesto en disponibilidad por la globalización en los años noventa y pasado a retiro por el cosmopolitismo de las redes sociales, la transnacionalización de las costumbres urbanas, los torrentes informativos, idiomáticos, de lenguajes abreviados, las manifestaciones artísticas que nos circundan?

Lejos de establecer una defensa férrea de tradicionalismos redentores y de acusar con dedo reaccionario a las nuevas formas de las existencias, esta nota tiene quizás como única finalidad indagar sobre la línea de causalidad de la emergencia de Javier Milei y su concepción libertaria de la vida y la muerte en el ensamble cultural argentino. ¿Fue primero el huevo o la serpiente? ¿La tecnología construyó al fenómeno Milei o Milei es apenas una de las tantas apariciones posibles –¿inevitables?- de un mundo ya transformado?

Quienes sospechamos que ninguna revolución se produce sin haberse impuesto antes de manera subrepticia y silenciosa, creemos que Milei es apenas el fenómeno de un país en el que una gran mayoría ha recontratado esa relación dialéctica entre el individuo y lo colectivo. Es decir, que mientras en algunos sectores existen resabios de lo que Perón llamaba el “hombre argentino”, la ligereza del tecno-capitalismo borroneó, al menos, los trazos de una cultura –una “puesta de acuerdo”- que podríamos denominar con mucha generosidad “argentina” y que hizo posible la emergencia de Milei.

Por supuesto que ese híper-individualismo no carece de tradiciones anarco individualistas muy enraizadas en las formas de pensar criollistas. Si bien el quevedismo-discepoliano del tango –el “ande yo caliente que el mundo fue y será una porquería”- en boca de Enrique Santos Discépolo fue una herramienta de denuncia existencialista, las escuchas y reescrituras posteriores de esas quejas también construyeron un entramado moral y valorativo que recomendó el repliegue sobre el individualismo más hobbesiano. Pero el individualismo y la paranoia del hombre desencantado del mundo no explican por sí solo el boom libertario. Milei no inventó las condiciones de su existencia. Fue al revés. O al menos dialéctico y sincronizado.

Milei es el hombre con menos patria del mundo. Descree del Estado y de la Nación. Cree apenas en el individuo. Ningunos de los valores y principios de la argentinidad le son caros a su marco ideológico. Si fuera por él le descerrajaría la tapa de los sesos al “hombre argentino” que Perón reclamaba como argamasa fundamental para la reconstrucción de la Argentina en la década del setenta. “La más maravillosa música” dijo antes de despedirse de ese gran leviatán que era el pueblo con el que él había dialogado. Milei, de alguna manera, le devuelve, por supuesto sin saberlo, la literaria irónica sutileza a Perón. Allí donde va concluye sus discursos con su remanido eslogan “viva la libertad, carajo”. No lo sabe, pero él, tan individualista y tan apátrida, embaraza su discurso de un argentinismo insoslayable.